パラスポーツの魅力を伝える

「パラリンピック」と聞いたとき、どんなイメージを思い浮かべるでしょうか。

応援したくなる感動の場面。困難を乗り越える強さ。――それも、間違ってはいません。

けれど、私は声を大にして言いたいのです。

そんな一言で語り尽くせるような世界ではない。

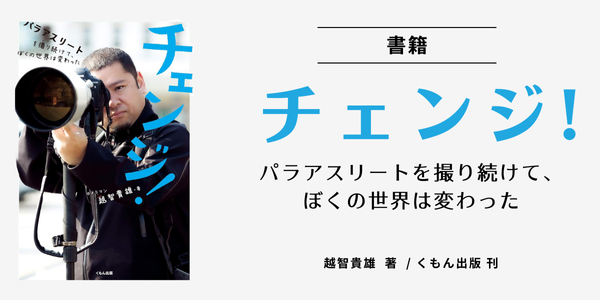

25年間、私はパラアスリートたちを追い続け、目の前で彼らの挑戦を見てきました。

その姿は、「感動」や「勇気」といった言葉を軽く超えていく。

彼らは、常に“限界の先”を見据えている。

誰にも教わらない、自分だけの戦い方を編み出し、誰も通ったことのない道を切り拓いていく。

その姿に、私は幾度となく心を打たれ、圧倒され、価値観を覆されてきました。

彼らの挑戦は、もはや「特別な人たちの物語」ではありません。

それは、私たち一人ひとりに問いかけてくる、「人間って、ここまでできるのか?」という普遍的な力強い問いなのです。

だからこそ私は、その姿を、一人でも多くの人に届けたいのです。

道なき道を行く者たち

パラアスリートたちは、誰にも用意されていない道を、自分の力だけで切り拓いています。

整備されたコースも、用意された地図もない。むしろ未開のジャングルを進むような過酷さがそこにはあります。

それでも彼らは諦めず、「どうすれば前へ進めるか」を問い、工夫し、挑戦し続ける。私はその姿を、何度も目の当たりにしてきました。

たとえば、パラ卓球のイブラヒム・ハマト選手(エジプト)。

両腕がない彼は、ラケットを口にくわえ、足でボールをトスして試合に臨みます。

常識では考えられないそのスタイルを自ら編み出し、そして“勝つために”進化させ続けているのです。

アメリカのパラアーチェリー選手、マット・スタッツマン氏も衝撃的でした。

両腕を使わず足で弓を引き、正確に矢を放つ。その技術の背景には、想像を絶する訓練と工夫があるはずです。

そんな彼らの姿を目にするたび、自分の中にあった「限界」の概念が音を立てて崩れていきます。

想像を超えた高みへ

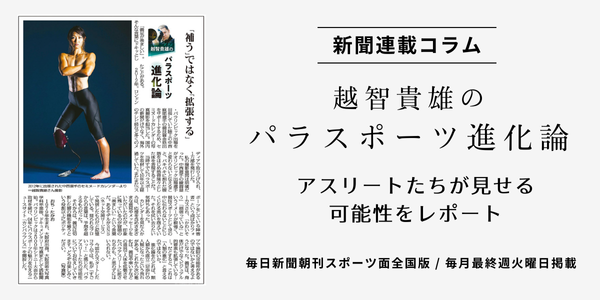

驚かされるのは、技術や工夫だけではありません。記録という面でも、パラアスリートたちは限界を押し広げています。

たとえばドイツの走り幅跳び選手、マルクス・レーム氏。義足で8メートル72センチという記録を持ち、次なる目標は「9メートル超え」です。健常者の世界記録である8メートル95センチに迫ろうとする姿に、私はただシャッターを切ることしかできませんでした。

多くの人が特に魅了されている競技が、車いすバスケットボールです。

初めて試合を見たとき、「本当にこれが車いす競技なのか」と言葉を失いました。

車いす同士が激しくぶつかり、選手たちは俊敏に動き回り、前輪を浮かせての高打点のシュートを決めていく。

あまりの迫力に、私はしばらくシャッターを切るのも忘れて見入ってしまいました。

テクノロジーが競技を進化させる

パラスポーツの舞台を支えているのは、人間の身体能力や精神力だけではありません。

義足や競技用車いすなど、道具の進化も著しいのです。まるでF1マシンのように、細部まで磨き抜かれています。

車いすマラソンの車いすは、ホンダやBMW、アルファロメオといったメーカーが開発に関与し、空力や素材に最先端の技術が投入されています。その姿は、もはや“補助器具”という言葉から遠く離れた、洗練された未来の競技用デバイスです。

人の力とテクノロジーの融合。それが、パラスポーツを唯一無二の世界へと押し上げているのです。

撮り続ける理由

私が初めてパラリンピックの撮影をしたのは、2000年のシドニーパラリンピックでした。

当初は、「障害のある人にカメラを向けてもよいのか」という迷いもありました。

しかし、競技を目にした瞬間、そんな迷いは一瞬で吹き飛びました。

視覚を遮ったまま100mを11秒台で走る選手、片脚で助走し1m87cmを跳ぶ選手。

そのすさまじい競技力に、私はただ夢中でシャッターを切り続けていました。

帰国後の写真展で「かわいそう」「障害が悪化しないか心配」といった声を聞き、自分の写真が伝えたいことを伝えられていなかったことに、強い悔しさを覚えました。それ以来、私は選手たちの姿を伝えたい一心で、あらゆる大会に足を運び続けています。

今でも、パラリンピックが“障害者スポーツの祭典”と紹介されることに違和感を覚えます。

けれど、もし人々が「スポーツ」として当たり前に語れるようになったとしたら、その言葉自体が不要になる日も来るかもしれません。

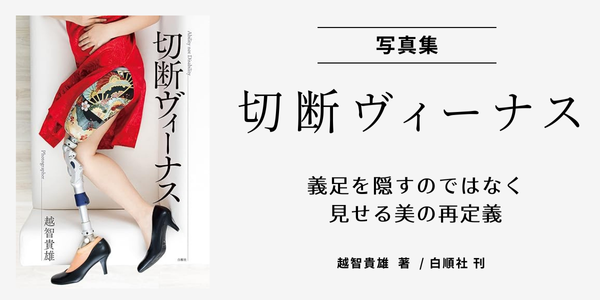

「義足ってかっこいいね」

「今度のパラリンピック、○○選手が楽しみだね」

そんな声が当たり前になる日を夢見ながら、私はシャッターを切り続けます。